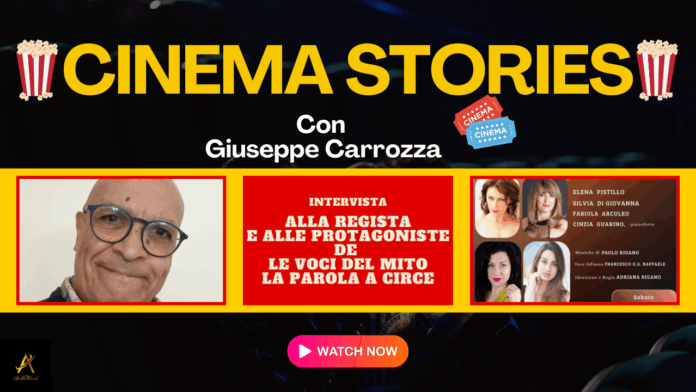

Circe, nell’immaginario comune, è spesso un’etichetta: la seduttrice, l’ammaliatrice, la maga pericolosa. Ma cosa succede se, invece di guardarla da lontano, le diamo finalmente la parola? Nasce così “Le voci del mito, la parola a Circe”, uno spettacolo che non cerca di assolvere o condannare, ma di complicare: di restituire a un personaggio millenario la sua natura più vera, quella di creatura fatta di desiderio, ambivalenza, fragilità e forza.

Una Circe non basta: tre voci per un solo mito

L’idea centrale è semplice e potente: Circe non è una sola. Non perché cambi la storia, ma perché cambiano gli sguardi. La tradizione classica e le riscritture moderne hanno dipinto nel tempo sfumature differenti del personaggio. Lo spettacolo raccoglie questa pluralità e la rende scena attraverso tre Circe, tre età dell’anima, tre modi di attraversare la stessa domanda: chi è Circe quando smette di essere un “mostro” e torna a essere una persona?

C’è una Circe più tempestosa, intensa, viscerale. Una Circe più romantica, più esposta all’amore e alle sue illusioni. E una Circe più matura, lucida, capace di scegliere senza chiedere permesso. Il mito non viene smontato: viene illuminato da angolazioni diverse, come una statua che, sotto luci nuove, mostra crepe e bellezza.

Il controcampo dell’epica: non solo la versione dei “vincenti”

Ogni mito ha la sua prospettiva dominante. Nell’epica, spesso, la storia è raccontata dai vincitori: chi parte, conquista, torna. Circe, invece, è una figura laterale, controversa, scomoda. Ed è proprio questo che la rende contemporanea.

Lo spettacolo sembra suggerire che vale la pena ascoltare anche le voci che la narrazione principale ha reso facili da liquidare: la donna “pericolosa”, la straniera, la solitaria, quella che non rientra nella morale del racconto. Circe diventa così un invito a non accontentarsi della trama più comoda, ma a cercare il senso umano sotto l’icona.

Amore e dignità: la libertà di non piegarsi

Una delle linee più forti è quella che attraversa il tema dell’amore: Circe desidera, sente, si espone. Ma non accetta l’amore come gabbia, non scambia la dignità con l’attenzione. È una libertà che non ha bisogno di proclami: è una libertà fatta di scelte difficili, di attese, di rifiuti consapevoli.

In questa prospettiva, la magia smette di essere soltanto potere. Diventa un simbolo: la capacità di restare fedeli a sé stessi, anche quando la solitudine pesa e la tentazione di cedere sarebbe più facile.

La musica come voce invisibile

La musica dal vivo non è decorazione. È un altro livello di racconto: accompagna, amplifica, scava. Come se in scena esistesse un linguaggio parallelo, capace di dire ciò che la parola non riesce a pronunciare fino in fondo. Il suono diventa mare, viaggio, sospensione, desiderio. A tratti è carezza; a tratti è tensione. E spesso è proprio la musica a rendere percepibile ciò che Circe prova “dietro” la maschera.

Il vero colpo di scena: la fragilità

Quando si pensa a Circe, la fragilità raramente è la prima immagine. Eppure è lì che lo spettacolo colpisce più a fondo: nel momento in cui la figura potente si incrina e lascia intravedere il dubbio, la ferita, la parte umana che sopravvive sotto ogni leggenda.

Perché forse il punto non è riscrivere Circe come “buona” o “cattiva”. Il punto è concederle ciò che spesso viene negato alle figure femminili del mito: la complessità.

Cosa resta allo spettatore

“Le voci del mito” lascia una traccia che va oltre la storia antica: ci ricorda quanto spesso riduciamo le persone a una sola definizione. Circe, invece, chiede tempo, ascolto, sguardo. Non per essere giustificata, ma per essere compresa.

E forse è questo il senso più attuale: i “mostri” non sono sempre quelli che trasformano gli altri. A volte, i mostri siamo noi quando trasformiamo una vita intera in un’etichetta.